Ja, Gnome3 ist toll – wenn man auf grafischen Schnickschnack steht. Zugegeben, auf Netbook und co nutze ich Gnome3 gerne, aber auf meinem PC zählen die Grafikeffekte nicht – im Gegenteil: Sie stören beim Arbeiten. Fehlende Panels, mangelnde Leistung und Probleme mit mehreren Monitoren haben mich seit dem Update nach über 10 Gnome-Jahren dazu gezwungen auf Fluxbox zu wechseln. Das läuft zwar schnell, aber die schonen Panels fehlen mir noch immer – doch jetzt naht Rettung! Mit dem Projekt „MATE“ gibt es einen Gnome2-Fork, welcher einen Großteil der Funktionen der guten, alten 2er-Version auch auf aktuellen Systemen herstellen kann. Für Archlinux gibt es entsprechende AUR-Pakete, für Faule auch ein eigenes Repository. Fühlt man sich gleich wieder daheim…

Archiv der Kategorie: PC-Kram

Meine Lieblingsbeschäftigung :)

Sniffing over the Net – Mit Wireshark und tcpdump auf entfernten PCs sniffen

Ja, ich weiß, Paket-Sniffer sind böse Hackertools und so weiter – wer das Denkt sollte hier aufhören zu lesen und erst eine Prise Praxis zu sich nehmen. Gerade wenn es um das Debuggen von Fehlern in Netzwerkverbindungen geht kommt man nur schwer dran vorbei – wenn man nicht gerade zwischen den Geräten sitzt wird es jedoch schnell ungemütlich. Gehen wir fon folgender Konstellation aus, welche bei mir derzeit aufgetreten ist: Ein Mobilgerät kommuniziert mit einer Webbasierten API über HTTP – der Server steht nicht unter meiner Kontrolle und das Mobilgerät ist selbstverfreilich entsprechend vernagelt. Natürlich könnte man nun einen Monitoring-Port an einem Switch zwischen Mobilgerät und Internetzugang nutzen, aber der liegt weit entfernt und ich müsste zwischen zwei Orten pendeln.

Bisher hieß das für nicht: 2-Schritt-Debugging. Erst verband ich mich auf den (Linux-basierten) Router, fertigte mit tcpdump ein Capture-File an und lud es auf den PC um in Wireshark einen Blick in die Pakete zu werfen. Dank eines Hinweises auf einen Artikel bei Commandlinefu kann ich mir das nun sparen – dank Pipes und ssh lassen sich tcpdump und Wireshark so verschalten, dass ein Live-Capture des Remote-Servers im lokalen Wireshark einläuft. Macht das Ganze wesentlich einfacher…

Ein möglicher Befehl wäre z.B.

ssh root@internetrouter tcpdump -i eth0 -U -s0 -w - 'port 80 and host 192.168.1.2' | wireshark -k -i -

der letzte Teil des SSH-Commands entspricht den üblichen tcpdump-Filtern – hier sollte man auf jeden Fall drauf achten, dass man den ssh-Traffic nicht mitschneidet – in diesem Fall ists durch die Host/Port-Einschränkung ja ohnehin gegeben, ansonsten sollte ein ’not port ssh‘ helfen.

Gentoo-Look & Feel für die Archlinux-Bash

Auch wenn Gentoo eigentlich mein Haputsystem ist: Auf Netbooks o.Ä. macht das ganze recht wenig Spaß, daher bin ich vor einiger Zeit über Archlinux gestolpert. Auch, wenn die Stabilität und Flexibilität nicht immer an meine Gentoo-Erfahrungen heran kommen, so kann man sich dank sehr großem Binärrepository und den einfach zu erstellenden PKGBUILDS (ähnlich ebuilds) schnell helfen.

Eins, was mir jedoch gewaltig auf den Keks ging war die Bash-Konfiguration: Viele der „Komfortfunktionen“ wie Farbschemata, Historysuche o.Ä. sind unter Archlinux nicht vorhanden oder haben andere Tastenkombinationen – Abhilfe kann wie folgt erfolgen:

Als erstes muss die .bashrc dran glauben – hier sind die meisten Einstellungen drin. Am einfachsten geht das über das Paket aur/gentoo-bashrc, welches unter /usr/share/gentoo-bashrc/bashrc eine Kopie der Gentoo-Konfiguration anlegt. Nach Prüfung kann man diese Datei als persönliche Einstellungsdatei unter /home/

Was fehlt ist der von mir häufig genutzte Schnellzugriff auf die Bash-History. Damit meine ich, dass wenn ich z.B. „ls“ Tippe mit dem Tasten PgUp und PgDown durch die letzten Befehle, welche mit ls beginnen scrollen kann. Dies läuft über die Datei /etc/inputrc – diese habe ich vollständig durch das Gentoo-Pendant ersetzt:

# /etc/inputrc: initialization file for readline # # For more information on how this file works, please see the # INITIALIZATION FILE section of the readline(3) man page # # Quick dirty little note: # To get the key sequence for binding, you can abuse bash. # While running bash, hit CTRL+V, and then type the key sequence. # So, typing 'ALT + left arrow' in Konsole gets you back: # ^[[1;3D # The readline entry to make this skip back a word will then be: # "\e[1;3D" backward-word # # do not bell on tab-completion #set bell-style none set meta-flag on set input-meta on set convert-meta off set output-meta on # Completed names which are symbolic links to # directories have a slash appended. set mark-symlinked-directories on $if mode=emacs # for linux console and RH/Debian xterm # allow the use of the Home/End keys "\e[1~": beginning-of-line "\e[4~": end-of-line # map "page up" and "page down" to search history based on current cmdline "\e[5~": history-search-backward "\e[6~": history-search-forward # allow the use of the Delete/Insert keys "\e[3~": delete-char "\e[2~": quoted-insert # gnome / others (escape + arrow key) "\e[5C": forward-word "\e[5D": backward-word # konsole / xterm / rxvt (escape + arrow key) "\e\e[C": forward-word "\e\e[D": backward-word # gnome / konsole / others (control + arrow key) "\e[1;5C": forward-word "\e[1;5D": backward-word # aterm / eterm (control + arrow key) "\eOc": forward-word "\eOd": backward-word # konsole (alt + arrow key) "\e[1;3C": forward-word "\e[1;3D": backward-word $if term=rxvt "\e[8~": end-of-line $endif # for non RH/Debian xterm, can't hurt for RH/Debian xterm "\eOH": beginning-of-line "\eOF": end-of-line # for freebsd console "\e[H": beginning-of-line "\e[F": end-of-line $endif # fix Home and End for German users "\e[7~": beginning-of-line "\e[8~": end-of-line

BitBastelei #13 – Keyboard inside – Innenleben einer Tastatur

(136.4 MB) 00:13:33

2011-12-25 13:19 🛈Schon fast ein Jahr in der Warteschlange, aber nun endlich online: Vergleich einer 1989er Keytronic-Tastatur mit einem 2001er Modell – „Früher war mehr Lametta“ würde ich da sagen 😉

WLAN für Compaq N620C/N410C und weitere im Eigenbau – Nachschlag

Vor fast zwei Jahren hatte ich hier im Blog eine Anleitung veröffentlicht um einen Compaq N620C im Eigenbau mit WLAN nachzurüsten. Trotz des beachtlichen Alters der Evo-Serie bin ich offensichtlich nicht der einzige Netznutzer, welcher weiterhin an den Kisten arbeitet: Alle paar Monate erhalte ich via Blog oder Mail Nachfragen zu der Bastelei. Da gerade wieder eine Eintrudelte und ich ohnehin alles vor mir habe schreibe ich hier die Ergänzungen nochmal für alle lesbar nieder, welche sich seit der ursprünglichen Version ergeben haben:

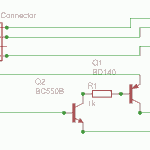

Zu den Bauteilen ist nicht viel zu sagen: Ein BC550C (NPN-Transistor) wurde als Inverter genutzt welcher die 3,3V Steuerspannung des Umschaltpins (Fn+F2) entgegennimmt und über einen weiteren BD140 (PNP-Transistor) die +5V-Spannungsversorgung des USB-Ports steuert. Die Wahl der Transistoren erfolgte dabei auf Basis des Inhalts meiner Bastelkiste und ist recht unkritisch – alles über 5V/500mA sollte kein Problem sein. Ein Abschalten des GND des USB-Ports würde zwar einen Transistor sparen, jedoch verursachte das bei mir Fehlfunktionen, da der WLAN-Stick die Datenpins als GND missbrauchte und nicht komplett abschaltete. Die im Schaltplan eingezeichnete Status-LED (LED1 und R4) ist nur informell und kann bei Platzmangel weggelassen werden.

Bei den Nachfragen ist auch aufgefallen, dass der “Compaq Multiport” offensichtlich in vielen Modellen der Evo-Serie vorhanden ist, so wurde Lukas W. in einem Evo N410C fündig und fertigte (u.A. aus DDR-Transistoren) eine – zugegebenermaßen deutlich sauberer aussehende – Variante, welche ich in Bildform dankenswerterweise hier veröffentlichen darf.

BitBastelei #12 – Weihnachtsrettung: Kaputtes USB-Kabel wieder zusammenlöten

(88.7 MB) 00:11:14

2011-12-22 21:14 🛈Nicht gut: Kurz vor Weihnachten ist der Micro-USB-Stecker von meinem Handykabel gerissen. Ganz nach Murphy ist natürlich kein Ersatz zur Hand und sich zu den Weihnachtswütigen in die Regalgräben der Kaufhausschlachten zu werfen ist auch keine gute Idee – doch der Lötkolben verspricht Rettung!

Server-Redesign – watt is?

Soderle, meine heimischen Renovierungsarbeiten schreiten voran und heute musste der alte Stromverteiler dran glauben. Auch wenn die Verdopplung des Platzes eine große Erleichterung darstellt ist es ein Horror für jeden ITler: Der Strom muss aus. Drum drücken kann ich mich nicht, also mache ich das beste draus und gehe das Schon lange fällige Redesign meines Serversystems an. Vor Allem Ausfälle haben dafür gesorgt, dass der Hauptrechner auf mehreren Altsystemen liegt und zu allem Überfluss mangels Platz für Festplatten auf mehrere Gehäuse verteilt ist.

Bild: https://www.adlerweb.info/blog/wp-content/uploads/2011/12/wpid-IMAG0641-150×150.jpg

Damit soll nun Schuss sein – und wenn ich grade schon dabei bin wird auch gleich modernisiert:Statt des 200W fressende 19″ Server soll ein neues Board auf Basis des AMD Fusion den Stromzähler etwas schonen. Zwar bieten die Fusion-CPUs nicht gerade üppige Leistung, haben jedoch Hardwarevirtualisierung dessen Fehlen beim vorherigen x345 wohl die meisten Leistungseinbußen gefordert hatte.

Neues Board, neues Netzteil, also mal schnell in die Grabbelkiste gegriffen. Aber welches? Also Messgerät ausgepackt und mit jedem NT den Idle-Verbrauch des Boards gemessen. Am schlechtesten schnitt dabei wie erwartet die 400W-Noname-Büchse ab, welche sich knappe 41W mit einer HDD gönnte. Auf Platz 2 pendelte sich ein 350W-Netzteil des Typs „Rhombutech RT-350“ ein, was mit 37W hinter meinen Erwartungen zurückblieb. Nun verbaut ist ein „LC-Power LC8400P“ das mit etwas über 30W wohl unstrittig das effektivste des Tests ist.

Bild: https://www.adlerweb.info/blog/wp-content/uploads/2011/12/wpid-IMAG0642-150×150.jpgEin weiterer Punkt war die Systemplatte. Bisher hatte ich eine SCSI-Platte fürs System, was mit dem mit dem neuen Miniboard flach fällt. Stattdessen habe ich meine Eigenbau-SSD auagegraben: 16GB SD-Karten mit SATA-Konverter sind sicher keine Rennmaschine, aber da außer Logs keine dynamischen Daten drauf liegen ausreichend. Übergangsweise sorgen SATA-Controller und eine weitere NIC für den Betrieb, zukünftig sollen diese Karten auf PCIe-Pendants umgerüstet werden und so die PCI-Sots für ISDN (Asterisk) und Remote Management frei machen. Bild: https://www.adlerweb.info/blog/wp-content/uploads/2011/12/wpid-IMAG0643-150×150.jpgApropos Platten: Wenn man eine Festplatte umbaut und danach einen SMD-Kondensator am Finger hat ist das suboptimal. Zm Glück konnte ich das Ding wieder anlöten – sollte trotzdem eigentlich nicht passieren oO.

Beim OS muss das bisher eingesetzte Gentoo dran glauben: Proxmox soll nun als Virtualisierungsbasis dienen, die NAS und Steuerungsfunktionen wandern dank PCI-Passthrough in VMs. Großer Vorteil: Das ganze System wird modularer und lässt sich so einfacher verwalten – wenn die Leistung nicht reicht wird einfach ein neuer Clusterknoten hinzugefügt.

Ergebnis des Umbaus: Das System hängt jetzt an der Wand, funktioniert und benötigen zum Betrieb nun weniger als die Hälfte der vorherigen Leistung. Geschwindigkeitstechnisch ist erst mal kein all zu großer Unterschied feststellbar, allerdings muss sich das noch zeigen, wenn alle Systeme wieder voll Einsatzbereit sind. Ein kurioses Ergebnis am Rande: Durch die passive Kühlung des Boards ist nun mein Switch das lauteste Gerät im Raum – sehr ungewohnt, wenn man es gewohnt ist üblicherweise quasi Wand an Wand mit einer 19″ Brüllkiste einzuschlafen.

BitBastelei #11 – RGB-CTL – RGB-LEDs mit dem ATTiny25

(153.8 MB) 00:16:49

2011-10-28 15:38 🛈Entwurf & Aufbau eines RGB-LED-Controllers mit ATTiny25

Links:

LED: http://www.dealextreme.com/p/4530?r=38871381

Moodlamp-Projekt CCC München: http://wiki.muc.ccc.de/moodlamp_30

Elektronik-Kompendium – Stromreglerdiode: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/curr2pol.htm

USI TWI Slave: http://www.jtronics.de/elektronik-avr/lib-i2c/twi-mit-usi-interface

Soft-PWM: http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM

I²C @ Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C

Software/Hardware: https://github.com/adlerweb/RGB-CTL

Bauteilliste: https://secure.reichelt.de/index.html?;ACTION=20;LA=5010;AWKID=492057;PROVID=2084

BitBastelei #10 – Vom Halogen-Spot zur LED

(41.1 MB) 00:03:49

2011-09-09 21:27 🛈Kaputter Spot in der Halogenlampen-Beleuchtung? Bei mir kommt als Ersatz natürlich nur eine LED-Lösung in die nähere Auswahl – dummerweise nur mit Tücken…

(Passend zur 10. Ausgabe mal mit neuem Intro, hierzu in Kürze mehr…)

BitNotice #0 – ZDF Mediathek Android App – Kurztest

(25.7 MB) 00:03:15

2011-09-09 21:27 🛈Ein kurzer Blick auf den nicht wirklich funktionsfähigen ersten Release der Android-App des ZDF